3. 현대 과학과 확률적 가능성

김만태 문학박사/서라벌대학교 풍수명리과 전임교수·학과장

개기일식 현상을 하늘의 징벌이라고 두려워하던 전근대 사회에서 누군가 일식(日蝕)이 일어날 날짜를 미리 알았다면 사람들로부터 많은 존경과 추앙을 받았을 것이다. 예를 들면 한반도에서 다음번 개기일식은 2035년 9월2일 오전 9시40분과 2041년 10월25일 오전 9시에 각각 관측될 것이라는 사실은 정확히 예측할 수 있다. 이렇게 과학은 앞으로 예정된 일을 미리 알게 하는 기능, 즉 예측성을 가지고 있는데 이것이 바로 과학의 본질이고 과학 지식의 힘이다.

그런데 세상에는 행성의 움직임처럼 비교적 규칙적이어서 예측될 수 있는 현상들도 있지만 그렇지 않은 현상들도 많다. 즉 30년 후 한반도에서 바라보는 행성의 움직임은 미리 알 수 있지만 1주일 후 한반도 날씨가 어떨지는 아무리 슈퍼컴퓨터를 동원해 계산해도 정확히 알 수 없다. 피사의 사탑에서 떨어지는 쇠구슬의 궤적은 예측할 수 있지만 굴뚝에서 피어오르는 연기 입자의 궤적은 예측이 난해하다. 야구장에서 이승엽 선수가 친 야구공의 궤적은 미리 알 수 있지만 운동장에서 뛰어노는 어린아이의 움직임은 확률적으로만 예측할 수가 있다. 이것이 그동안 절대적으로 신봉되었던 근대 과학의 현실적 한계이다.

일상생활의 뜻하지 않은 사건, 매일매일 주식 시세의 변동 등도 역시 보통의 사람으로서는 예측이 불가능하다. 범상치 않은 도인(道人)일지라도 정확한 예측은 불가능에 가깝다. 우리 인간의 삶은 어느 쪽에 더 가까울까? 우리네 삶은 질량과 중력 등 몇 가지 요인만으로도 그 움직임을 미리 알 수 있는 쇠구슬이나 야구공이 결코 아니다. 유기적(有機的)으로 움직이는 인간사는 수많은 요인이 얽히고설켜서 만들어지는 비선형계(非線型界, nonlinear system)이자 복잡계(複雜界, complex system)이다.

과학이 정확한 예측성을 그 본질로 한다면 이렇게 예측할 수 없는 현상들은 과학으로 다룰 수 있는 영역에서 완전히 제외되는 것일까? 그렇지는 않다. 확률로써 다룰 수 있는 것이다. 행성의 움직임처럼 정확한 예측이 가능한 규칙적 현상뿐 아니라 기후의 잦은 변화와 같은 확률적 예측만 가능한 무작위적 현상까지도 현대 과학은 모두 다루고 있다. 이를 카오스(chaos) 이론이라 한다.

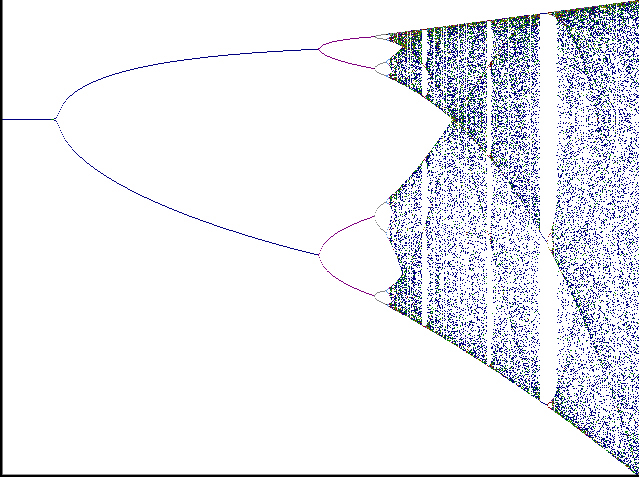

분기(Bifurcation)

비선형 미분 방정식에서 방정식 자체에 약간의 수정을 가했을 때

해(解) 자체가 질적으로 변화하는 특이성을 보여준다.(1→2→4→8→16→카오스)

유가(儒家)에서 ‘태극(0·1)→음양(2)→사상(4)→팔괘(8)→만물(∞)’의 우주론적

존재 인식과도 상통한다. 도가(道家)에서의 인식도 이와 크게 다르지 않다.

카오스 이론은 오늘 아침 서울에 한 마리 나비의 날갯짓이 며칠 후 뉴욕에 폭풍우를 일으킬 수 있다는 ‘나비효과(butterfly effect)’로 흔히 표현된다. 처음에는 결정론적이었던 현상이 처음 발생했을 때의 사소한 차이가 나중에 엄청난 차이를 가져온다는, 초기조건의 민감성으로 말미암아 점차 확률론적으로 변해가다가 나중 어느 시점에 이르러 누구도 예측할 수 없는 매우 무질서한 불규칙적인 모습을 보인다. 하지만 그 불규칙적 현상의 밑바닥에는 하나의 확률적인 질서가 담겨 있다. 즉 무작위하거나 무질서한 것처럼 보이는 혼돈의 현상 속에도 하나의 패턴과 법칙성이 들어 있다는 것이 카오스 이론의 요체이다. ‘혼돈 속의 질서’를 의미하는 카오스 이론은 기존 과학이론으로는 설명이 불가능했던 복잡한 세계를 다루는 이론이다. 그래서 카오스로서의 혼돈은 완전한 혼돈은 아니라고 말하는 것이다.

현대 과학을 대변하는 현대 물리학에서 극대 세계(우주)를 다루는 상대성이론과 극미 세계(소립자)를 다루는 양자론을 통합하는 이론으로 현시점에서 가장 설득력이 있는 이론은 초끈이론(superstring theory)이다. 초끈이론에서는 모든 물질의 가장 근본적인 구성단위가 1차원적의 가느다란 ‘끈[弦]’이라고 가정한다. 이는 우주론에 등장하는 인간원리의 문제와 관련이 있다. 끈은 매우 다양한 방식으로 움직인다. 끈 자체가 움직이는 것 뿐 아니라 스스로 많은 형태의 진동을 할 수 있다. 한 개의 끈에서 무한히 많은 소립자가 만들어지며 한 개의 끈이 어떻게 진동하느냐에 따라 여러 입자들은 다른 질량과 물리량을 가진다.

초끈이론을 사주명리에 응용할 수 있다. 개인이란 운명 주체는 수많은 인연(因緣)이란 끈[糸]으로 연결되어 있다. 끈은 생년월일시의 근묘화실론(根苗花實論)과 비식재관인(比食財官印)의 육신론(六神論)으로 설명될 수 있다. 이러한 끈이 끊임없이 움직이면서 인생의 모습을 만든다. 그러나 그 모습은 정지해 있는 것이 아니고, 결정론적이지도 않으며 단지 어떤 특정한 위치에 존재할 양자적(量子的) 확률만 알 수 있다.

어떤 사건이 달리 될 수 있었음에도 불구하고 그리 되었을 경우에 그 사건을 우연적(偶然的)이라고 말한다. 인과 원리의 보편타당성은 우연적 사건에도 적용된다. 즉 우연적 사건도 원인을 갖는다. 필연성(必然性)은 주어진 조건 아래서 분명하게 규정되어 단지 그러할 뿐 어떤 식으로든 그와 다를 수 없음을 뜻한다. 어떤 명제를 대입하는 경우에도 오직 하나의 진리값인 ‘참’만을 가지는 식은 논리적으로 필연적이다. 필연성은 인과성(因果性)과 동일하지 않다. 원인은 필연적으로 결과를 산출한다. 모든 인과적 연관이 원인과 결과 사이의 필연적 연관이기는 하지만 그렇다고 해서 모든 필연적 연관이 인과적 연관인 것은 아니다.

예를 들어 낮에 이어 필연적으로 밤이 뒤따르긴 하지만 낮이 밤의 원인이어서 그런 것은 아니다. 오히려 지구의 자전이 낮과 밤의 변화 원인이다. 우연과 필연은 서로 분리된 채 대립하는 것이 아니라 변증법적 연관 속에 존재한다. 어떤 연관에서는 필연적인 사건이 다른 연관에서는 우연적일 수 있으며 또 그 반대도 가능하다. 필연성을 절대화하게 되면 숙명론으로 빠지게 되고, 우연을 절대화하게 되면 비결정론(非決定論)으로 빠지게 된다.

사람은 태어나는 순간부터 언젠가 필연적으로 죽는다. 그러나 사람이 태어나는 순간 좋은 사주를 갖더라도 필연적으로 잘 살지는 않는다. 즉 잘 살지 못하는 경우도 있다. 태어남[生]이 죽음[死]의 원인은 아니다. 그러나 좋은 사주는 복된 삶의 개연성을 높이는 원인 중의 하나이다. 그렇다고 좋은 사주와 복된 삶의 연관 관계는 필연적이지 않으며 우연성의 양적 척도인 확률ㆍ개연성ㆍ가능성만을 갖는다. 왜냐하면 모든 현상 관계가 인과적으로 제약되어 있지만(인과의 절대성) 인과성은 보편적 상호작용의 한 단면에 불과하다.

그리고 하나의 관계에서 결과로 나타난 것이 다른 관계에서는 원인이 되며 그 반대도 가능하다.(인과의 상대성) 설령 구체적인 개별 인과적 연관만 보더라도 원인과 결과는 순수한 형태로 나타나지 않는다. 즉 원인은 결과를 야기할 뿐만 아니라, 결과 속으로 ‘지양(止揚-변증법적 연관)’되며, 역으로 결과는 원인에 영향을 미치고 반작용하기 때문이다. 더군다나 인생함수처럼 타고난 사주를 비롯해 수많은 원인이 복된 삶의 여부라는 결과를 산출하는 경우에는 사주와 인생진로 간에 필연성과 인과성을 쉽게 단정하기란 쉽지 않다. 좋은 사주가 복된 삶의 원인이 아니어서가 아니라 표면적으로 순전히 우연적인 현상처럼 작용하기 때문에 심층적 필연성을 찾기가 쉽지 않다.

또한 현대 과학에서 과학적 기준은 절대적이지 않다. 즉 상대적이며 잠정적인 가설에 불과한 경우도 많다. 명확한 인과 관계를 지녀야만 과학적이 되는 것도 단연코 아니다. 미시세계의 작은 입자에 대해서는 그 위치와 속도를 동시에 정확하게 측정하는 것이 불가능하다는 하이젠베르크(Werner Heisenberg, 1901~1976)의 불확정성원리(不確定性原理, uncertainty principle)에서와 같이 무어라 명확하게 규정할 수 없는 예측 불허한 것, 애매모호한 것도 현대 과학의 일각이 된다.

따라서 객관적ㆍ절대적 법칙만을 과학적ㆍ합리적인 것으로 고수하던 근대 과학과 달리 현대 과학에서는 확률이나 통계ㆍ우연ㆍ모호 등의 요소를 과학적 영역 안으로 수용하는 것이다. 특히 자연 현상이 아니라 인간의 정신영역에 관한 것일수록 더더욱 그러하다. 인간사의 모든 일을 이른바 과학적 방법으로 예측하고 분석한다는 것은 어렵다. 그렇다고 이런 것들을 비과학적 영역으로 배제하여 비합리적이고 열등한 것으로 취급해버린다면 인간 본질에 대한 보다 깊고 폭넓은 이해의 가능성을 사전에 차단해버리는 어리석음을 범하게 된다.

프랙탈 꽃밭의 나비들

카오스에 내재하는 질서를 의미하는 '프랙탈(fractal)'로써 형상화하였다.

[출처: aFractal.com]

대구작명소 유명한 김만태교수 유명한 대구작명소 김만태 대구철학관 대구사주 대구작명 대구사주 대구철학관 김만태교수 유명한 철학관

#유명한 #작명소 #철학관 #김만태 #김만태교수 #대구작명소 #대구철학관 #대구사주 #유명한작명소 #사주잘보는철학관 #대구작명