사주, 명리, 운세, 작명,

개명, 신생아 이름, 상호, 성명학

현대 한국사회의 이름짓기 방법과 특성에 관한 고찰

(『종교연구』제65집, 한국종교학회, 2011년 12월)

1. 머리말

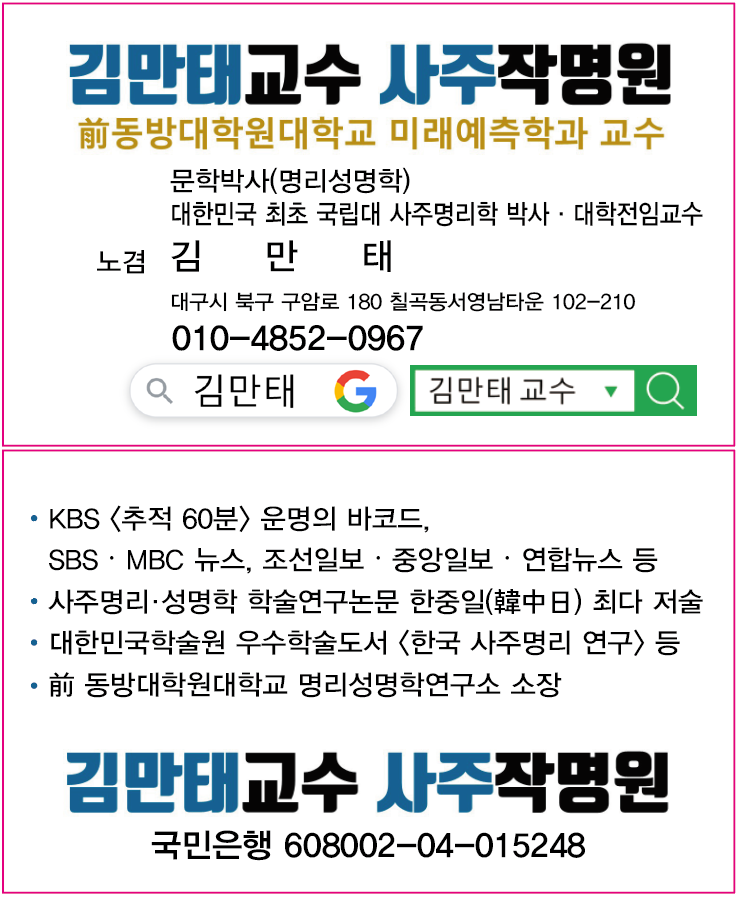

김만태 문학박사/서라벌대학교 풍수명리과 전임교수·학과장

이름은 개인을 타인과 구별하는 표지이자 지칭하는 언어부호이다. 이름이 없는 사람은 없듯이 이름은 인류의 보편적 언어현상이자 인류 공동체 특유의 사유체계를 잘 보여주는 문화현상이다. 언어는 인간이 집단 속에서 형성하는 가장 기본적인 문화 중의 하나이다. 언어의 기원 문제에 이름[명칭]이 논거로 제시되듯이 이름(name, 名)과 이름짓기(naming, 作名·命名)는 인류 역사의 여명기부터 인류의 창조적 사고와 더불어 전개되어 왔다고 봐도 과언이 아니다.

사회 공동체 속에서 사람들이 서로를 구별하는데 사용하는 언어부호인 이름은 공동체 언어를 이용한 표현 형식이라는 점에서 각 부족·종족·민족이나 국가 등 공동체만의 독특한 문화적인 함의를 담고 있다. 1940년에 일제가 우리 민족 고유의 문화와 전통을 말살하려는 목적으로 강제로 우리나라 사람의 성과 이름을 일본식으로 고치게 한 창씨개명(創氏改名)의 저의가 이를 잘 말해준다.

그러므로 각 문화의 기본 요소이자 응집체인 이름과 이에 관련된 연구는 각 민족이나 국가의 문화를 이해하는 창(窓)으로 기능할 수 있다고 여겨진다. 이에 따라 각 사회공동체 특유의 사유방식과 가치관·신앙·제도·관습 등을 이해하려는 한 방법으로 이름이나 이름짓기에 관한 연구가 꾸준하게 진행되어 오고 있다. 지금까지 연구의 대부분은 어문학계에서 수행되어 왔으며, 2000년대에 접어들면서는 역학(易學) 분야에서도 점차 관심을 갖고 연구하기 시작했다.

사람은 태어나면서 누구나 어떤 형태로든 이름을 갖게 되지만 출생이 자신의 의사와 상관없이 이루어지는 것처럼 이름도 본인의 의사와 상관없이 지어지는 경우가 대부분이다. 그래서 최근 한국사회에서는 이름 바꾸기, 새로운 이름짓기가 유행하고 있다. 대법원에 따르면 2000~2009년의 10년간 84만4615명이 개명신청을 했는데 이는 국민 60명 중 1명인 셈이라고 한다. 개명신청의 직접적인 사유로 제시되지는 않았지만 성명학적으로 이름이 나쁘다는 점이 가장 큰 이유인 것으로 추정된다고 말한다.

사람이라면 누구나 입신출세하고 부귀영화를 누리며 무병장수하기를 원한다. 그리고 자신의 이름을 명예롭게 영원히 남기고 싶어 한다. 그래서 아이가 태어나면 부모는 아이에 대한 장차 희망과 기원을 담아 이름을 짓는 경우가 많다. 일단 한번 지어지면 수없이 불러지는 이름은 공감 원리(sympathetic principle)에 근거하여 이름에 담긴 뜻과 소리 등을 통해 당사자의 장차 입신출세와 부귀영화·무병장수·행복 등을 유도한다고 여겨지기 때문이다.

본 연구는 현대 한국사회에서 단지 언어현상으로만 그치는 것이 아니라 신앙현상으로도 화현(化現)되고 있는 이름짓기에 관한 인식과 행위를 그 대상으로 한다. 그리고 한자문화권인 한국이란 사회적 기반 위에서 널리 행해져 오고 있는 기복신앙적 관점에서의 이름짓기 방법과 특성·의미 등을 고찰함으로써 한국인의 심성 근저에 자리하는 인생관·운명관·신앙관·가치관·사유방식 등을 이해하는데 도움이 되고자 한다.

대구작명소 유명한 김만태교수 유명한 대구작명소 김만태 대구철학관 대구사주 대구작명 대구사주 대구철학관 김만태교수 유명한 철학관

#유명한 #작명소 #철학관 #김만태 #김만태교수 #대구작명소 #대구철학관 #대구사주 #유명한작명소 #사주잘보는철학관 #대구작명