이남호(철학박사, 성공회 신부)

오늘날 우리나라에서 기독교(基督敎)와 명리학(命理學)은 마치 물과 기름처럼 서로 섞이지 않는 소원(疎遠)하고 이질적인 체계로 인식되고 있다. 따라서 각각 기독교는 양지에서, 명리학은 음지에서 크게 영향력을 발휘하는 대표적인 신념체계로 자리 잡았다.

이처럼 기독교와 명리학이 만나지 못하는 이유는, 기독교는 명리학의 철학적 깊이를 알아보려고 하지도 않은 채 편견을 갖고 미신이나 잡설로 터부시하고 있기 때문이다. 명리학 역시 현실에 안주하여 두 체계 사이에 놓인 간극을 메우려는 시도 없이 술수(術數)에만 치우쳐, 학문적인 방법을 통한 기독교와의 관계 정립을 모색하지 않았다. 그러나 현실에서의 우리의 삶은 알게 모르게 두 영역을 넘나들고 있다.

이처럼 기독교와 명리학 두 분야가 나름의 방법으로 사람들에게 지대한 영향을 미치고 있다는 것은 부인할 수 없는 사실이다. 이에 본 연구는 기독교와 명리학의 체계적인 비교를 통하여 공통점과 차이점을 알아보고, 과연 두 사상의 양립이 가능한지에 대해 모색하고자 한다.

먼저 기독교와 명리학의 자연관을 비교하면 다음과 같다. 기독교 자연관의 가장 큰 특징은 자연은 하나님이 창조한 피조물이라는 점이다. 그리고 자연에 대한 기독교의 해석은 단일한 체계가 아니라 시대의 영향에 따라 달라진다는 점이다.

고대 중국의 사상에서 자연(自然)은 글자 그대로 ‘그 스스로 그러함’, 즉 사물의 존재나 생성의 원인이 밖에 있지 않고 그 자체 안에 있는 존재나 상태로 본다. 명리학은 이러한 사상을 바탕으로 음양오행론(陰陽五行論)과 천지인삼재론(天地人三才論), 그리고 그것의 표현 수단인 간지역법(干支曆法)을 통해 자연을 이해한다.

이러한 전통적인 유학과 명리학의 자연관은 20세기 후반에 들어 자연을 새롭게 해석하기 시작한 기독교의 생태학적 자연관과 소통이 가능해졌다. 생태학적 자연관이 내세우는 인간과 자연의 유기체적 관계는 이미 동양의 자연관의 두드러진 특징이기 때문이다.

기독교는 인간을 하나님에 의해 창조된 피조물로 여기나 인간은 자신이 창조된 존재라는 것을 망각하고, 하나님이 부여한 자유를 사용하여 하나님을 떠나는 ‘죄’를 저지르게 된다. 그러나 피조물로서의 자신의 본질을 깨달은 인간은 다시 하나님의 구원을 갈망하게 된다는 내용이 기독교의 인간관이다. 그럼에도 불구하고 인간의 구원은 전적으로 하나님에게 맡겨진 일이어서, 하나님이 선택한 인간만을 구원한다는 것이 기독교의 예정론이다.

선진유학(先秦儒學)은 인간이 하늘(天)로 대표되는 자연과 조화를 이룰 수 있을 것인가에 초점이 맞춰져 있다. 선진유학은 인간의 본성을 바라보는 관점에 따라 공자·맹자의 성선설과 순자의 성악설로 나뉜다. 명리학은 유교의 천 사상을 바탕으로 자신만의 인간 이해를 덧붙인다. 명리학은 인간이 자연의 일부로서 인간의 운명 규칙과 자연 규칙이 일치하며, 그 근거가 되는 이론이 음양오행론이라고 주장한다. 그래서 그 추이를 관찰하면 인간의 피흉추길(避凶趨吉)을 예측할 수 있다고 본다. 기독교와 선진유학·명리학의 인간관은 공통점이 많다고 볼 수 없다.

기독교의 사회관은 기독교의 창시자인 예수로부터 비롯한다. 예수는 사회 약자들에 대한 우선적이고 선택적인 사랑을 통하여 사회의 정의를 세워야한다는 사회관을 실천했다. 이러한 예수의 사상은 예수가 죽고 난 후 교회가 세워짐으로 인해 새로운 국면을 맞는다. 초대 교부인 어거스틴은 자신의 사회관의 초점을 국가에 맞추고, 교회와 국가와의 관계를 어떻게 정립할 것인가에 심혈을 기울였다. 어거스틴은 교회와 국가로 대표되는 사회가 때로는 협력하며, 때로는 갈등에 빠질 수밖에 없는 관계임을 규명하였다.

종교 개혁의 주도자인 칼빈은 가톨릭교회부터의 독립을 위해 어거스틴보다는 상대적으로 국가에 대해 긍정적인 의미를 부여하였다. 나치 치하의 본회퍼는 기독교는 비종교적인 기독교가 되어, 교회를 벗어나 세상을 무대로 활동해야 한다고 주장했다. 교회가 교회를 위해서 존립하는 것이 아니라 교회가 인간과 세상을 위해서 존재하는 시기가 도래했다고 한 것이다.

춘추전국시대의 혼란한 사회를 배경으로 탄생한 선진유학의 사회관은 과연 어떠한 방법을 통해 사회의 안정을 이룰 것인가에 관심을 모은다. 공자는 인(仁) 사상에서 출발하여, 인이 가족, 사회로 확장되어야 한다고 주장했다. 또한 공자는 정명(正名)사상을 통해 자신에게 부여된 명에 맞게 직분을 수행하는 것이 사회의 안정을 가져오는 일이라고 하였다.

맹자는 인의(仁義)를 주장한다. 인간이 선하기는 하지만 그 본성을 쉽게 잃어버리기 때문에 교육과 수양이 필요하며, 통치자는 인의를 바탕으로 나라를 다스려야만 한다고 하였다. 이것이 맹자의 왕도정치(王道政治)이며, 통치자가 인의의 다스림을 포기할 경우 백성은 이에 반기를 들고 왕을 갈아치우는 것이 용납된다는 혁명사상을 전개하였다. 순자는 하늘과 인간은 별 상관이 없는 존재이며, 인간은 자신의 이익만을 추구하는 악한 존재로 보았다. 그러므로 인간의 본성을 인위적으로 변화시켜 도덕을 이루려는 화성기위(化性起僞)를 주장하였다.

거시적인 관점에서 사회를 바라보았던 기독교나 선진유학의 사회관과는 달리, 명리학의 사회관은 자신의 욕망을 실현하려는 ‘나’라는 구체적인 한 개인으로부터 출발한다. 명리학은 가족관계를 규정하는 육친(六親)에서 출발하여 이것을 사회관계로 확장시킨다. 명리학은 중국의 관료주의 체제를 긍정하고 이 사회에서 재성(財星)과 관성(官星)이 가장 중요하다는 세속적인 사회관을 표방한다.

거시적인 사회관을 바탕으로 공동선(共同善)을 추구한다는 점에서 기독교와 선진유학은 공통점이 있으며, 현세(現世)를 지향하고 있다는 점에서 유학과 명리학은 공통점을 지니고 있다. 그러나 기독교와 명리학의 사회관은 별다른 공통점이 없다.

운명관의 측면에서 기독교의 예정론(predestination)과 명리학의 정명론(定命論)은 비슷한 측면을 가지고 있다. 이들의 공통점은 인간의 운명이 외부의 힘에 의해 정해진다고 보는 점이다. 기독교의 교리 중에서도 예정론은 인간의 구원이 전적으로 신(神)에게 달렸다고 보는 이론이다. 인간의 구원이 신에 의해 좌우되고 있음이 신약성서와 구약성서를 통해 명백하게 드러나고 있으며, 어거스틴과 칼빈은 이를 바탕으로 예정론을 기독교의 하나의 공인된 교리로서 정립한다.

예정론은 신의 선택을 받은 자만이 구원을 받을 수 있으며, 우리의 믿음 역시 신의 선택에 대한 응답이라고 본다. 그리고 선택받은 자는 성화(聖化)와 견인(堅忍)을 통해 점점 더 신에게 다가서지만, 선택을 받지 못한 자는 더욱 완악(頑惡)해져서 구원에 이르지 못한다는 것이 예정론의 골자이다.

선진유학 사상 역시 인간에게는 하늘[天]이 정해준 운명이 있다고 본다. 이러한 운명 사상은 『주역(周易)』과 『서경(書經)』, 『논어(論語)』 등에 잘 나타나 있다. 또한 고대 중국인들은 하늘의 관찰을 통해 음양오행론을 정립하였다. 그리고 음양오행의 움직임을 간지역법으로 표현하면서 비로소 인간의 운명을 구체적으로 살필 수 있게 되었다. 즉 간지역법을 통해 인간의 운명을 가늠하는 학문이 바로 명리학인 것이다.

그렇다면 기독교와 명리학은 어떻게 공존·양립할 수 있겠는가? 그것은 기독교의 교리인 섭리(攝理)를 통해서이다. 섭리는 특별섭리(特別攝理)와 일반섭리(一般攝理)로 구분된다. 특별섭리는 신의 직접적인 개입에 의해서 일어나는 작용을 말한다. 따라서 기독교의 예정론은 특별섭리에 속한다.

반면 일반섭리는 신이 피조물을 창조할 때 피조물에게 위임한 법칙이다. 즉 하늘과 자연의 운행을 설명하는 음양오행론은 일반섭리에 속한다고 볼 수 있다. 또한 이 음양오행론은 명리학 운명론의 바탕이 되므로 명리학은 기독교의 일반섭리 안에 수용될 수 있는 학문이고, 기독교와 명리학은 서로 공존과 양립이 가능하다.

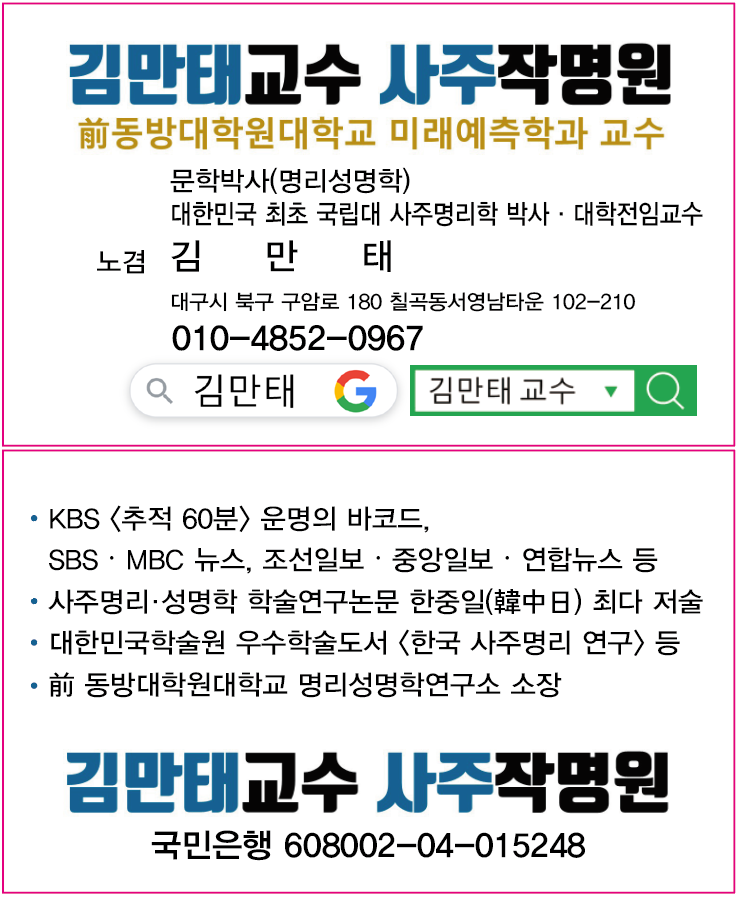

김만태(문학박사, 前 동방대학원대학교 교수)

명리학은 인생 상담의 한 분야로서 충분한 잠재성을 갖고 있다. 그러나 지금까지 명리학이 비합리적인 술수로 여겨진 까닭은 오해나 편견의 문제라기보다는 그동안 명리학 스스로 학술적 조건을 제대로 갖춰오지 못한 탓이 훨씬 더 크다. 지금 필요한 것은 명리학을 위한 옹호와 변명이 아니라 명리학 자체에 대한 학술적 고찰과 비평이다. 그래서 명리학의 이론적 체계화와 정합성(整合性) 확보가 더욱 본질적인 선결문제인 것이다.

그리고 명리학이 그 학술적 체계를 온전히 갖추지 못한 탓에 사주상담을 빌미로 파생되는 문제들을 결코 배제해서는 안 된다. 하지만 명리학[學] 자체의 문제점과 이에 종사하는 명리인[人]의 문제점은 반드시 구분해서 살펴봐야 한다. 즉 사주상담을 업(業)으로 종사하는 사람들이 자행(恣行)하는 문제들을 명리학이 지닌 한계나 문제로 혼동해서는 안 된다는 것이다.

대구작명소 유명한 김만태교수 유명한 대구작명소 김만태 대구철학관 대구사주 대구작명 대구사주 대구철학관 김만태교수 유명한 철학관

대구작명소 유명한 김만태교수 유명한 대구작명소 김만태 대구철학관 대구사주 대구작명 대구사주 대구철학관 김만태교수 유명한 철학관#유명한 #작명소 #철학관 #김만태 #김만태교수 #대구작명소 #대구철학관 #대구사주 #유명한작명소 #사주잘보는철학관 #대구작명