1. 사주와 운명에 관한 두 가지 담론

김만태 문학박사/서라벌대학교 풍수명리과 전임교수·학과장

현재까지도 사주와 운명에 관한 논란은 여전히 진행형이다. 지금까지 한국사회 전반에서 진행되어 온 사주와 운명에 관한 담론의 내용을 살펴보면 크게 두 가지 측면에서 논의되어 왔음을 알 수 있다. 하나는 ‘운명-의지’이며, 또 다른 하나는 ‘미신-과학’이다. ‘운명-의지’ 측면은 “운명이 사람의 주인이 되느냐, 사람이 운명의 주인이 되느냐.”는 명제이다.

이는 동서양을 망라하여 오래전부터 치열한 논쟁거리가 되어 왔으나 아직까지 별다른 접점을 찾지 못한 채 여전히 평행선만 달리고 있다. 그래서 아무리 진지하게 오래토록 논쟁을 벌인다하더라도 결코 합일된 결론에 이를 수 없는 명제로도 여겨진다. 어쩌면 불가지(不可知) 내지 불가해(不可解)의 영역일지도 모른다.

사람이 생애 과정에서 만나는 길흉화복이나 행·불행을 통틀어서 운명(運命) 또는 운수(運數)라고 말하는데, 동양의 운명론은 궁극적으로 숙명론(宿命論)이 되기를 거부한다는 데 그 특징이 있다. 말하자면 운명이란 충분히 가변성이 있는 것이어서 그 자체가 숙명은 아니라는 뜻이다.

『삼명통회(三命通會)』에서도 사람 명(命)의 길흉화복은 태어나는 처음에 부여받는 기(氣)의 청탁(淸濁)에 의해 좌우됨에도 불구하고 “사람이 수신(修身)하고 그 뜻을 정하여 노력하면 하늘로부터 정해진 운명도 이길 수 있다[人定勝天].”고 천명한다. 이른바 선천적으로 품부한 중화(中和)의 기운 외에 후천적으로 기울이는 수신과 적선(積善)의 노력에 의해서도 사람의 빈부귀천·요수화복이 분명히 달라질 수 있다고 말한다.

사람의 명은 태어나는 처음에 부여받는다고 하는데 정말로 그 말이 옳다. (…) 잉태되면서 천지와 부모로부터 동시에 기후(氣候)를 받는데 맑은 기를 부여받으면 지혜롭고 현명하며, 탁한 기를 부여받으면 우매하고 불초하다. (…) 그러나 비록 이렇다 하더라도 수신(修身)함이 사람에게 달렸으며 사람이 뜻을 정하여 노력하면 하늘도 이길 수가 있다[人定勝天]. 그러니 명이 중화(中和)의 기를 부여받고 성품이 적선(積善)까지 더한다면 어찌 그 한 몸만이 복을 누리는 것으로 그치겠는가! 자자손손 영화롭고 창성하고 이로우며 발달하는 것이 당연한 이치다. (…) 비록 (사람의 빈부귀천·요수화복이) 타고난 명에 매여 있지만 또한 사람의 적선 여부에도 달려 있는 것이다.

[萬民英,『三命通會』권1 <原造化之始>, “命禀有生之初, 誠哉是言也. (…) 得天地父母一時氣候, 是以禀其淸者爲智爲賢, 禀其濁者爲愚爲不肖. (…) 雖然修爲在人, 人定勝天. 命禀中和, 性加積善, 豈但一身享福已哉. 而子子孫孫, 榮昌利達, 理宜然也. (…) 雖係於命, 亦在於人之積與不積耳.”]

『금낭경(錦囊經)』의 “신이 할 바를 빼앗아 천명을 바꾼다[奪神功 改天命].”는 말도 주어진 운명을 순순히 수용하기보다는 적극적으로 변화시키고 개척해나가겠다는 굳은 의지의 표현인 것이다. 이러한 변화 운명론의 관점에서 동양은 결정론적 생각을 거부하는 것이지만 서양은 오히려 결정론적 입장을 견지하고 있다. 기독교에 있어서 개개인의 운명은 전지전능한 신이 주재한다고 믿으므로 인간의 입장에서 보면 그리스신화에 나오는 운명의 여신에서와 마찬가지로 인생의 행로는 이미 결정되어 있어 자신의 노력으로 방향을 바꾼다든지 하는 주체적인 결단이 무의미할 뿐이다.

하지만 근대 이후 신이나 절대자와의 관계에서 인간성을 보다 적극적으로 실현해나가려는 인본주의적 세계관이 영역을 넓히면서는 인간 스스로 자유의지와 노력·결단을 통해 그 운명의 주인공이 될 수 있다는 인식이 보다 큰 힘을 얻어 가고 있다.

우리는 첨단 과학문명의 혜택 속에서 살고 있으며, 개인의 노력을 통해 계층간 이동이 역동적인 사회구조 속에서 살고 있다. 역동적인 사회구조 속에서 빈부와 귀천은 모두 개인의 노력에 의해 결정된다. 즉 개인의 미래는 자신의 노력으로 개척할 수 있는 것이다. 그럼에도 불구하고 많은 사람들은 아직도 돌발적인 사고나 행운이 모두 개인의 노력으로 가능하다고 믿지 않는 듯하다.

‘미신-과학’ 측면은 ‘운명-의지’ 명제에서 파생되었다. 어떤 사실의 원인과 결과 관계가 일관적으로 증명되고 논리적으로 설명된다면 그 사실은 이른바 과학의 영역이 된다. 그런데 인간 삶의 향방은 무수한 변수들 가운데서 이뤄진다. 그러다 보니 그 많은 변수 중에서 사람이 과거 태어난 때의 사주와 현재 삶의 길흉 간의 인과 관계를 논리적으로 일관되게 증명하고 설명하기란 결코 쉽지 않다. 따라서 사주를 해석하는 사주명리가 ‘미신-과학’의 두 영역 중 과연 어디에 속하는가가 뜨거운 논쟁거리가 된다.

최근에는 ‘미신’이라고 모호하게 묶어버리던 영역을 ‘비과학(非科學, unscience)-의사과학(擬似科學, pseudoscience)’으로 구분 짓기도 한다. 이 구분에 따르면 침술과 한의학은 의사과학에, 점성술과 사주명리는 비과학에 속한다. 이른바 ‘팔자소관(八字所關)’이 있느냐 없느냐가 ‘운명-의지’에 관한 명제라면, 팔자소관을 해석·예측하는 학술이 믿을만한 것이냐 아니냐는 ‘미신(비과학-의사과학)-과학’의 명제에 해당한다.

운명으로 통칭되는 팔자소관 자체가 없다고 인식한다면 이를 해석하고 예측하는 학술도 존립할 수가 없다. 즉 팔자소관인 운명을 긍정할 경우에야 비로소 이를 해석·예측하는 사주명리가 이치에 합당한가 아닌가라는 다음 논의로 나갈 수 있다. 그러므로 ‘미신-과학’ 명제는 ‘운명-의지’ 명제에서 비롯되는 것이다. 이 두 명제를 둘러싼 논쟁 관계가 지금까지 사주팔자에 관한 담론을 특징짓는 주요한 축이 된다.

사람의 빈부·귀천·요수·화복의 원인을 탐구하고 해석하는 데서 비롯된 사주명리는 사람은 태어나면서 이미 초월적 힘과 법칙에 의해 삶의 길흉의 향방과 대강이 결정된다는 정명론적 인식에 바탕하고 있다. 왜냐하면 현재 이 순간에 미래를 안다는 것은 이미 예정된 미래가 존재한다는 전제가 있어야 가능하기 때문이다. 사주명리에 내포된 운명론적 인식을 일본의 사주명리가 다가기 죠(高木乘)의 다음 언술에서도 알 수 있다.

일본의 사주가(四柱家) 다가기 죠(高木乘)는 그의 저서『사주추명학』에서 “인간의 운명이란 전혀 그 사람의 출생년월일 여하에 의하는 것으로 우리 운명가의 입장에서 보면 엄연히 예약되어 있는 것이나 다름없다.” 또 그는 “어린아이가 자라나는 데 있어 그 부모가 양육해주는 것이 아니고, 부모에게 양육당하는 것도 아니다. 다만 생장(生長)하느냐 아니하느냐의 예정적 법칙에 의할 뿐이다.”라고 말하고 있다.

그러므로 사람이 인생을 살아가면서 맞닥뜨리게 되는 길흉화복의 문제들은 개인의 자유의지 내지 노력만으로는 달성할 수 없는 것으로 여긴다. “팔자 도망은 독 안에 들어 있어도 못한다.”는 속담 표현은 사람의 정해진 운명은 사람 뜻대로 거역하거나 탈피할 수 없다는 운명론적 인식을 극명하게 보여준다.

이런 운명론적 인식과 관련해 동서양을 막론하고 오래전부터 “인간에게 정해진 운명은 있는가?”, “정해진 운명이 있다면 사람마다 운명이 다른 것은 무엇 때문인가?”라며 사람들은 끊임없이 사색해 왔고, ‘인간’에서 ‘자연’으로 그 주제를 넓혀 철학과 인문학뿐 아니라 자연과학의 화두로까지 삼아왔다. 지금까지도 많은 사상가·종교가가 그 논쟁을 이어가고 있다.

그 논쟁은 예부터 크게 두 갈래로 나뉘어 사람들의 운명 인식에 영향을 미치고 있다. 하나는 사람의 힘으로는 어찌할 수 없는 운명이 존재한다는 것이고, 다른 하나는 자신의 운명은 자신이 스스로 만들어갈 수 있다는 것이다. 그러나 이런 논쟁은 합일된 결론에 쉽게 이를 수 없다. 왜냐하면 각 논쟁의 관점이 위치하는 차원이 다르기 때문이다. 이를테면 전자가 인생 과정의 한계상황에서 직감적으로 깨닫고 우연적·비의도적으로 작용하는 존재의 변수(變數)를 말한 것이라면, 후자는 실천·행동·도덕·윤리·규범·교육·교화적 차원에서 정설로 여겨지는 존재의 상수(常數)에 관한 것이다.

전자의 견해는 유학의 우주론적·인간론적 형이상학을 수립한 주희(朱熹, 1130~1200)가 그의 친구 서단숙에게 보내는 ‘명(命)의 서문’에서, 후자의 견해는 도교의 공과격(功過格)을 몸소 실천하여 자신의 운명을 바꾼 원황(袁黃, 1533~1606)의 ‘요범사훈(了凡四訓)’에서 대표적으로 나타난다. 오늘날 운명에 관한 인식도 그 표현만 약간씩 다를 뿐 궁극적으로 의미하는 바는 모두 이들과 같다.

[공과격은 사람들의 도덕실천의 향상을 위해서 선행[功]과 악행[過]의 기준을 제시하고, 그 대소(大小)·심천(深淺)에 따라 가감(加減)의 수치를 부과함으로써 도덕을 수량화하여 도덕적 반성의 지표로 삼으려고 하는 지도서의 총칭이다. 한국에서 공과격의 유행에 관해서는 양은용이 「한국도교의 근대적 변모」(『한국종교사연구』제5집, 한국종교사학회, 1996)에서 자세히 논하고 있다.]

세상에는 사람이 태어난 연월일시의 간지와 납음으로 그 사람의 길흉·수요(壽夭)·궁달(窮達)을 미루어 아는 자들이 있다. (…) 만물이 부여받은 현우(賢愚)와 귀천이 같지 않은데 이는 단지 어둡고 밝음, 두텁고 얕음에서 생기는 터럭만큼의 차이일 뿐으로 그 이치를 알기가 쉽다. (…) 태어나는 처음에 얻는 것이 있으니 그 부여받은 바의 몫이 진실로 이미 이와 같음을 알면, 부귀와 영달이 한결같이 탐내고 원한다고 해서 얻을 수 있는 것이 아니며, 빈천과 불행이 참으로 기교나 노력으로 피할 수 있는 것이 아님을 족히 알게 될 것이다.

[朱子,『晦庵集』권75 <贈徐端叔命序>, “世以人生年月日時所値支幹納音, 推知其人吉凶壽夭窮達者. (…) 而物之所賦, 賢愚貴賤之不同, 特昏明厚薄毫釐之差耳, 而可易知其說哉. (…) 亦足以知夫得於有生之初者, 其賦與分量固已如是, 富貴榮顯, 固非貪慕所得致, 而貧賤禍患, 固非巧力所可辭也.”]

운명은 스스로 만드는 것이고 복도 자기가 구하는 것이다. (…) ‘순리에 따른다[因循]’는 두 글자만을 위한다면 일생동안 발전하지 못할 것이다. (…) 길한 것을 추구하고 흉한 것을 피하는 것은 단연코 나로 말미암는다. (…) 공명에 뜻을 가지는 자는 반드시 공명을 얻고, 부귀에 뜻을 가지는 자는 반드시 부귀를 얻는다. 사람이 뜻을 가진 것은 나무가 뿌리를 가진 것과 같다. 이 뜻을 세워 정하고 모름지기 생각마다 겸허하고 때때로 방편을 쓰면 자연히 천지를 감동시킬 것이며 복을 짓는 것도 나로 말미암게 된다.

[袁黃,『陰騭錄』, “命由我作, 福自己求. (…) 只爲因循二字耽擱一生. (…) 趨吉避凶, 斷然由我. (…) 有志於功名者, 必得功名;有志於富貴者, 必得富貴. 人之有志, 如樹之有根, 立定此志, 須念念謙虛, 塵塵方便, 自然感動天地, 而造福由我.”]

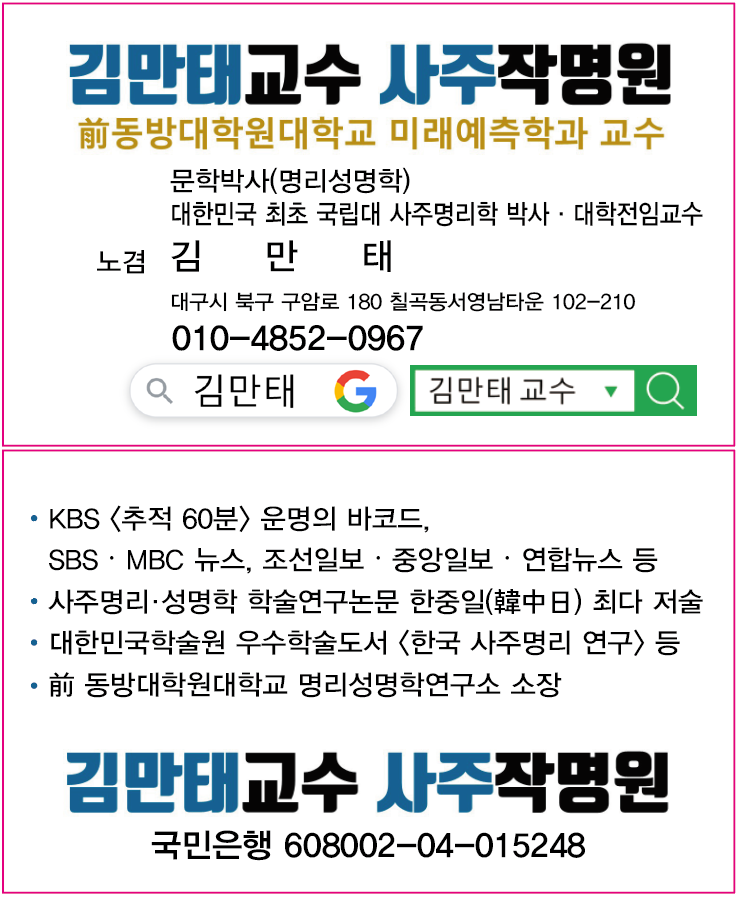

대구작명소 유명한 김만태교수 유명한 대구작명소 김만태 대구철학관 대구사주 대구작명 대구사주 대구철학관 김만태교수 유명한 철학관

#유명한 #작명소 #철학관 #김만태 #김만태교수 #대구작명소 #대구철학관 #대구사주 #유명한작명소 #사주잘보는철학관 #대구작명