2-2. 성명의 초기 변화

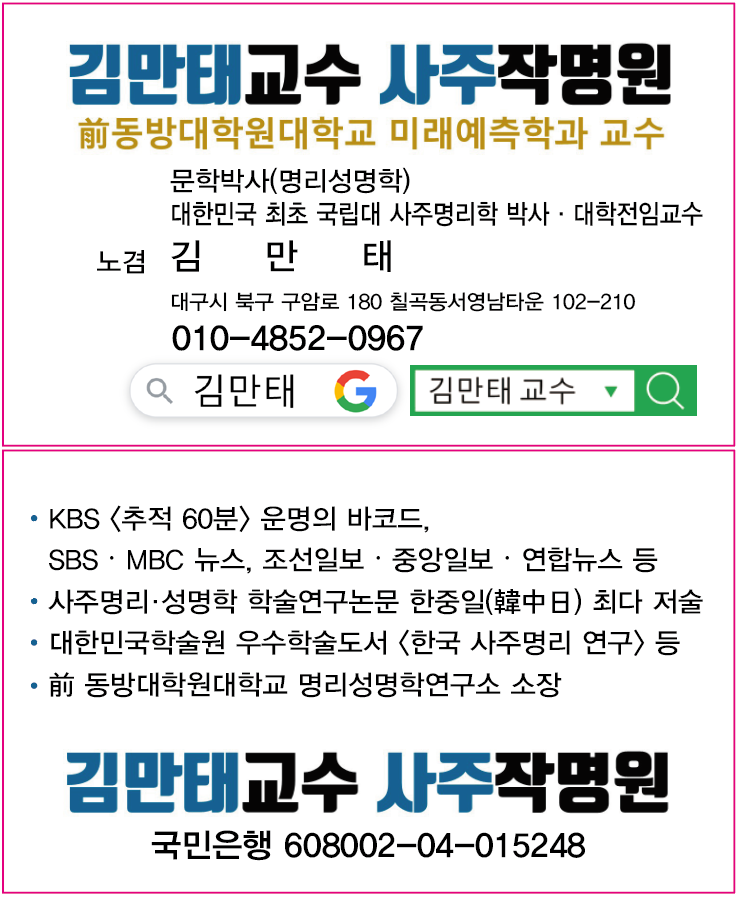

김만태 문학박사/서라벌대학교 풍수명리과 전임교수·학과장

오늘날 한국인의 이름, 즉 성명은 부계혈통을 나타내는 성(姓)과 개인을 가리키는 이름[名]으로 구성되어 있다. 성은 본관(本貫)과 결합하여 가문(家門)을 나타내고, 이름은 항렬(行列)을 통하여 가문의 대수(代數)를 나타낸다. 지배층에서 성명(姓名)이 일반화되기 시작한 것은 고려 초기부터이며, 인구가 증가하고 사회가 다변화되며 친족공동체가 분화됨에 따라 성과 본관도 세분화를 거듭해 왔다. 왕실과 국가에 공로가 있는 사람이거나 귀화한 사람에게 성을 하사하는 사성(賜姓) 제도도 새로운 성씨가 생겨나는데 기여했다. 통계청이 지난 2003년 발표한 자료에 따르면 우리나라에는 286개 성씨(귀화인 제외)와 4179개 본관이 있는 것으로 조사되었다. 귀화인의 경우는 대략 442개의 성씨로 파악되었다.

애초 한국인의 이름은 토착어인 알타이제어(Altaic languages)로 지어졌을 것으로 추정되나 한자(漢字)의 유입과 성의 보급에 따라 점차 한자식 이름으로 바뀌게 되었다.『삼국사기』에 “居柒夫 或云荒宗”이라 하였으니, ‘居柒’은 우리말 ‘거칠’을 음으로 표기한 것이고, ‘荒’은 그 뜻을 따서 중국어로 번역 표기한 것이다. 이러한 예는 상당히 많은데『삼국유사』에도 “赫居世王 蓋鄕言也. 或作弗矩內王, 言光明理世也.”란 기록이 있는데, ‘弗矩內’는 우리말의 ‘ 뉘’를 음으로 표기한 것이고 ‘赫居世’는 뜻을 중국어로 옮긴 것이다.

뉘’를 음으로 표기한 것이고 ‘赫居世’는 뜻을 중국어로 옮긴 것이다.

『조선왕조실록』태종 13년(1413)의 다음 기사에 나오는 이름들에서도 이런 변화양상을 읽을 수 있다. 김영부(金英富)·임전(任腆)·김철(金哲)·용안(龍安)·이실(李實)·이의산(李宜山)·왕양귀(王陽貴)·이양(李陽)·홍의충(洪義忠) 등은 한자식 성명이며, 신가구지(申加究之)·이어구지(李於仇知)·왕거이두(王巨伊豆)·왕거을오미(王巨乙吾未)·○거을금(○巨乙金)·○가물(○加勿) 등은 성에 토착어 이름이 붙여진 것들이다.

태종 13년, 순금사(巡禁司)에서 아뢰었다. “전조(前朝, 고려) 익성군의 자손이 있는지 없는지를 김영부(金英富)·임전(任腆)·김철(金哲)·신가구지(申加究之)·용안(龍安) 등에게 물으니, 그 공장(供狀)에서 모두 말하기를, ‘알지 못한다’고 하였습니다.” 임금이 모두 석방하라고 명하였다. 순금사에서 또 아뢰었다. “전조 왕씨(王氏)의 후손에 대하여 정상을 알고도 자수하지 않았던 자들 가운데 이실(李實) 등 21인은 처인현에 가두었고, 약비(藥婢)는 진위현에 가두었습니다.” 임금이 2등급을 감하여 시행하라고 명하였다. 또 아뢰었다. “이어구지(李於仇知)가 거이두(巨伊豆)의 성(姓)을 일컬어 왕씨(王氏)라고 하였습니다.” 임금이 거이두를 석방하고, 이어구지의 죄를 자세히 조사하고 살펴서 2등급을 감하여 시행하라고 명하였다. 또 아뢰었다. “이의산(李宜山)은 왕양귀(王陽貴)의 아들 거이두가 살았는지 죽었는지를 추고하는 일 때문에 옥에 갇혀 있습니다.” 임금이 이를 석방하라고 명하였다. 또 아뢰었다. “왕거을오미(王巨乙吾未)를 숨겨 준 자 가운데 거을금(巨乙金)의 죄는 참형에 해당합니다.” 임금이 2등을 감하라고 명하였다. 또 아뢰었다. “왕거을오미가 성과 이름을 바꾸어 이양(李陽)이라 하였으므로, 그 처형(妻兄) 가물(加勿)은 알지 못하였다고 고하였습니다.” 임금이 2등급을 감하라고 명하였다. 전 소감(少監) 홍의충(洪義忠)은 장(杖) 1백 대에 처하여 경성(鏡城)에 유배시키고 도형(徒刑) 3년을 더 하였으며, 전조 회원군 처 노씨(盧氏)는 장 90대에 처하여 도형 2년 반을 속(贖)받았으니, 바로 전조 수연군의 아들이 살아 있다고 무고한 까닭이었다.

앞과 마찬가지 예로 연산군 6년(1500)의 다음 실록 기사에 나오는 이름들 중 윤필상(尹弼商)·한치형(韓致亨)·성준(成俊)·이극균(李克均)·이극돈(李克墩)·김자정(金自貞)·채수(蔡壽)·최수산(崔守山) 등은 한자식 성명이며, 구자모지(仇自毛知)는 토착어 이름(구씨일 수도 있다), 김어눌지(金於訥只)는 성에 토착어 이름이 붙여진 것이다.

윤필상(尹弼商)·한치형(韓致亨)·성준(成俊)·이극균(李克均)·이극돈(李克墩)·김자정(金自貞)·채수(蔡壽)를 명소(命召)하여, 해랑도(海浪島)에 도망하여 거주하는 우리나라 사람이 중국 사람의 여자를 얻어서 낳은 아이에게 아비를 따르게 할 것인가, 어미를 따르게 할 것인가 하는 일을 의논하도록 하니, 윤필상 등이 의논드리기를, “우리나라 사람 구자모지(仇自毛知)·김어눌지(金於訥只)·최수산(崔守山) 등이 모두 중국 여자에게 장가들어 아들과 딸을 많이 낳았는데, 5세 이하된 아이가 4인이나 됩니다.”

앞의 두 실록 기사를 통해서만 봐도 고려조에서 점차 후대로 올수록 토착어 이름을 짓는 경우가 줄어들며 한자식 성명을 짓는 경우가 많아지고 있음을 알 수 있다. 고려조까지만 하더라도 왕족도 토착어 이름을 갖는 경우가 많았으나 조선조에 이르러서는 양반, 심지어 양민인 경우에도 한자식 성명을 짓는 경향이 강해졌다.

대구작명소 유명한 김만태교수 유명한 대구작명소 김만태 대구철학관 대구사주 대구작명 대구사주 대구철학관 김만태교수 유명한 철학관

#유명한 #작명소 #철학관 #김만태 #김만태교수 #대구작명소 #대구철학관 #대구사주 #유명한작명소 #사주잘보는철학관 #대구작명